Energie ist kostbar – und dennoch entweichen riesige Mengen an ungenutzter Wärme unbemerkt in die Umwelt. Geht das nicht anders?

Mit einem Anteil von rund 57 % am Endenergieverbrauch ist der Wärmemarkt der größte Energieverbrauchssektor in Deutschland – jährlich werden etwa 1.400 Terawattstunden benötigt. Doch was, wenn ein Teil dieser Energie nicht neu erzeugt, sondern aus ungenutzter Abwärme anderer Prozesse gewonnen werden könnte?

In vielen Industrie- und Gewerbebereichen entsteht Wärme, die nicht – oder nur teilweise – genutzt wird und daher oft ungenutzt in die Umwelt entweicht. Zu den Abwärmequellen zählen nicht nur Stahlproduzenten und Müllheizkraftwerke, sondern auch Großbäckereien, Wäschereien, Kunststoffhersteller, Ziegeleien und viele andere. Zwar wird ein Teil dieser Wärme bereits ausgekoppelt und in Fernwärmenetze eingespeist – doch längst nicht überall.

Um den Ausbau der #Fernwärme zu unterstützen und potenziellen Betreibern relevante Abwärmequellen aufzuzeigen, hat der Gesetzgeber Unternehmen mit einem durchschnittlichen Endenergieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawattstunden pro Jahr verpflichtet, ihre Abwärmepotenziale zu melden. Das Resultat ist die „Plattform für Abwärme“ (#PfA), die am 27. Februar in aktualisierter Form veröffentlicht wurde.

Insgesamt weist die Plattform ein Abwärmepotenzial von 190 Terawattstunden aus – das entspricht rund 14 % des gesamten deutschen Wärmebedarfs. Gar nicht schlecht.

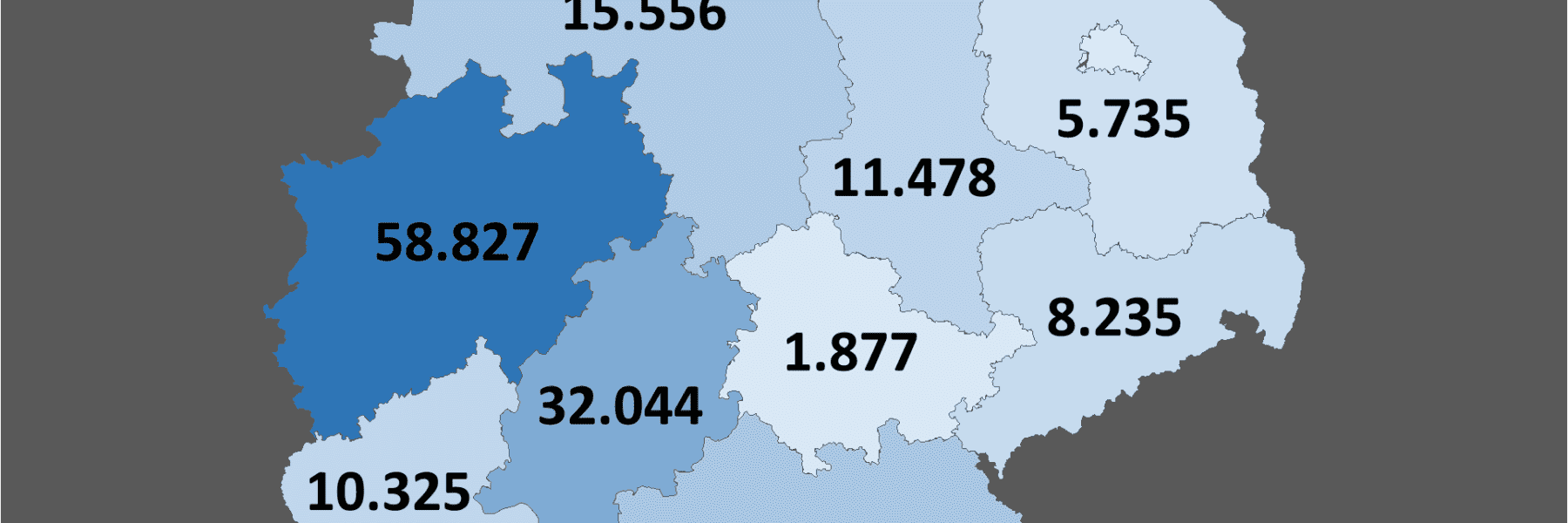

Der Großteil dieses Potenzials konzentriert sich auf industriell geprägte Regionen. Allein Nordrhein-Westfalen vereint 31 % der erfassten Abwärmequellen, wie die untenstehende Grafik zeigt. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass dort nun flächendeckend neue Fernwärmenetze entstehen. Denn die Nutzung von Abwärme ist nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn Abnehmer und Wärmequelle räumlich nahe beieinander liegen – der Transport über längere Strecken ist in der Regel ineffizient.

Ein Teil der Abwärmequellen steht nicht durchgehend zur Verfügung. Zwar sind 77 % der erfassten Mengen grundsätzlich kontinuierlich nutzbar – auch am Wochenende. Doch bei 40 % ist die Verfügbarkeit unvorhersehbar, etwa aufgrund von Produktionsschwankungen oder Wartungszeiten. Für diese Fälle sind stets Backup-Kapazitäten erforderlich, um eine zuverlässige Wärmeversorgung sicherzustellen.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt: die Abwärmequellen sind nicht zwangsläufig klimaneutral! Zwar gibt es durchaus auch Abwärme aus Biomassekraftwerken, aber ein großer Teil stammt aus fossilen Prozessen wie erdgas- oder kohlebetriebenen Produktionsanlagen. Eine Nutzung dieser Abwärme ist zwar immer noch besser als diese ungenutzt in die Atmosphäre zu blasen, doch zur Dekarbonisierung trägt sie nicht unmittelbar bei.

Die Plattform für #Abwärme ist ein gut gemeinter Ansatz, um mehr Transparenz zu schaffen. Ihr praktischer Nutzen bleibt jedoch begrenzt. Wie so oft in der Energiewende gilt auch hier: Fortschritt entsteht durch viele kleine Bausteine – und Abwärmenutzung ist einer davon.