…und riskiert dabei, auf der Strecke zu bleiben. Warum Renditefragen plötzlich zur Achillesferse der Energiewende werden.

Der Betrieb von Stromnetzen ist ein klassisches Beispiel für ein natürliches Monopol: Niemand möchte drei parallele Leitungen durch die Straße verlegen, um dem Wettbewerb Rechnung zu tragen. Daher darf in jeder Kommune auch nur ein Netzbetreiber eine Konzession erhalten. Damit dieser seine Monopolstellung nicht ausnutzt, gibt es in der EU eine staatliche Preisregulierung.

Das Prinzip ist einfach: Netzbetreiber dürfen ihre betriebsnotwendigen Kosten in die Netzentgelte einpreisen. Die Höhe dieser Kosten muss allerdings von der jeweiligen Regulierungsbehörde genehmigt werden – ein prüfender Blick auf jede Schraube und jede Baggerstunde inklusive. Auch Darlehenszinsen sind anerkennungsfähig. Und natürlich darf der Betreiber einen Gewinnaufschlag auf das eingesetzte Eigenkapital kalkulieren – eine sogenannte „kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung“.

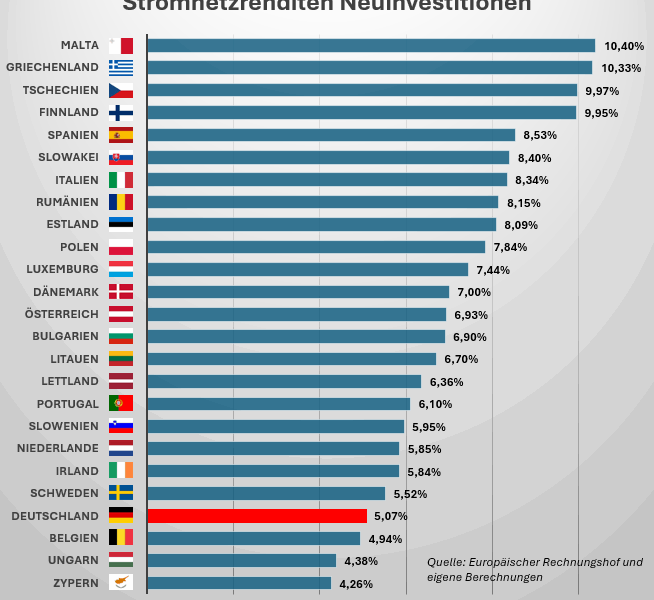

Die Höhe dieser Verzinsung legt ebenfalls die Regulierungsbehörde fest. Und obwohl alle nationalen Behörden dieselben europäischen Vorgaben umsetzen, tun sie das auf bemerkenswert unterschiedliche Weise. Das Resultat: Während Netzbetreiber in einigen Ländern recht komfortable Renditen erzielen dürfen, liegt Deutschland – wie die Grafik zeigt – am unteren Ende der europäischen Skala. Die Bundesnetzagentur agiert strikt verbraucherschutzorientiert. Das kann man loben – oder hinterfragen.

Denn Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, das Netz bedarfsgerecht auszubauen. Sie können sich nicht einfach zurücklehnen, wenn die Rendite nicht stimmt. Besonders Stadtwerke, deren Gesellschafter die oft klammen Kommunen sind, geraten hier zwischen alle Stühle: niedrige #Netzentgelte freuen die Bürger, aber fehlende Ausschüttungen verschärfen kommunale Haushaltsprobleme.

Bei börsennotierten Konzernen wie @E.ON kommt ein weiterer Faktor hinzu: Ohne attraktive Rendite kein frisches Kapital – weder vom Kapitalmarkt noch von institutionellen Investoren. Selbst der Bund, der eigentlich Anteile am Übertragungsnetzbetreiber @TenneT kaufen wollte, befand letztes Jahr: zu teuer, rechnet sich nicht. Wie soll unter diesen Bedingungen der für die #Energiewende dringend notwendige Netzausbau finanziert werden?

Auch der @Amprion-Geschäftsführer, @Christoph Müller, fordert höhere Renditen und hält sogar 9% für erforderlich. Auch er verweist auf die deutlich besseren Investitionsbedingungen in den europäischen Nachbarländern. Denn Infrastruktur braucht Kapital.

Es ist verständlich, dass man angesichts explodierender Energiekosten den Anstieg der Netzentgelte deckeln will. Aber einer bezahlt die Zeche immer. Im Moment sind es oft genug Kommunen, die die Finanzierung ihrer Stadtwerke gewährleisten müssen.

Mit höheren Netzrenditen würden die Kosten verursachungsgerecht durch die Nutzer finanziert – und viele Kommunen könnten aufatmen. Das ist doch eine Diskussion wert.